No.18「夏休み明けからこれまでをまるっと」

ご無沙汰しています。7月ぶりに再会します。お待たせしたかはわからないけど、何も言わずにお休みしちゃってすみません。また勝手に再会します。また読んでいただけると嬉しい。

2021.8.28(土)~2021.10.3(日)の僕がつぶやいてきたことをまるっと。

自分の学校のこと、実践のこと、学んでいること、思いつき、ぼやき・・・

2021.8.28(土)

コロナ対策に関わる、ぼくたちの方針。“ぼくたち”と言ったのは、意思決定のプロセスにちゃんとみんなで関わったという自覚があるから。重たい意思決定のための対話を繰り返してきた。正直、すごく疲れた。まだ不備や個人の意識のズレもある。でもこうしてつくり続けるんだ。

ーーーーー

全国各地で、日々の重たい意思決定に疲弊していく人たちがいるんだろうな。僕なんか下っ端だから、プロセスに関わるといっても大したことじゃない。上に立つ人は、すごく重たいものを日々背負って立っている。どうか、何より心身の健康だけは保ちつつ、進んでいきましょう。

2021.8.30(月)

そういえば、8月頭の学園説明会で、「つくる」をテーマに、KAIさんコーディネートで、鼎談をしました。それが記事になっています。

2021.9.4(土)

【ジェネレーターたちのコミュニティがついに…!!!】

いよいよ、「ジェネレーター」たちのためのコミュニティがはじまります!!!

ーーーーー

「ジェネレーターとは、こどもたちに寄り添い、新しいアイデアを一緒に生成する存在です。客観性を大事にする先生やファシリテーターと違い、場に積極的に関与して、創造行為にブーストを仕掛ける存在がジェネレーターです。このコミュニティでは、日本全国に点在しているジェネレーターたちの基地を目指します!」

ーーーーー

ぼくが、りきさん(市川 力)とはじめに出会ったのが、5、6年前。そのときはまだ「ジェネレーター」という言葉は使われていませんでした。そこから、「6Cs 」の通知表づくりワークショップを開催したときに、一緒にやろうと声をかけてもらって一緒に開催することになったり、その流れではじまった「ジェネレーター講座」ではゲストで呼んでもらったり、そこから、「ジェネレーター」を考える場で何度もご一緒させてもらって、学校の中でも、学校の外でも、りきさんとたくさんFeel℃ Walkもしてきました。ぼくは、「ジェネレーター」という言葉は普段あまり使わず、というか、何となく使うのを躊躇ってきて、でも、自分のなかでは大事に大事にしてきた在り方というか、考え方というか、生き方そのものなんです。例えば、学校においては、子どもたちや同僚の先生たちと関わる中で、「ティーチャー」とか「ファシリテーター」などの在り方とは、また別な在り方として「ジェネレーター」であることを大事にしてきたことによって、切り開かれてきたことがたくさんあります。新しい可能性が切り開かれてきました。その結果の今のぼくがあります。このタイミングで、こうやって、新しい「ジェネレーター」の学びの場がはじまっていくことは本当に嬉しい。珍しくアツくなって、こんな紹介文まで書いちゃってます。笑ぼくは、誰しもが潜在的に「ジェネレーター」であると思っています。だから、今こそ、全国各地に潜む「ジェネレーター」の仲間たちと、共にできることは今からとても楽しみ。ちなみに、実は、こちらの番組(コミュニティのコンテンツ)のひとつ、「ジェネレーターLIVE」の企画をいっしょにやろうとりきさんにお声がけいただいて、先日、某所で企み合宿をおこないました。いやー、「ジェネライブ」、おもしろいものが生まれそう。本気でいいものをつくりたい。ぼくは、即興的で生成的なLIVEが好きなんです。ちなみに、こちらの「ジェネレーターLIVE」は、メンバー限定なので、気になる方はぜひご参加くださいね!ということで、ぜひぜひ、興味関心のある方は参加してみてください!ぼくもいます!取り急ぎ、シェアでした。

2021.9.5(日)

「国や他人が何をしてくれるのかということを問うよりも、自分がこの国や他人に何ができるか、と、問いを逆転させることが大切なのではないか。」

自分が主体であるという強すぎる自意識は、こわい。主体性は、すごく厄介なものでもあるのだ。もっと上手な受け身の取り方も身につけよう。

2021.9.10(金)

目の前で起こる様々な出来事の前では、みな同じなんだ。暮らしを大事にしていく、丁寧に積み重ねていくということは、そういうことで、大人子ども関わらず、それぞれの立ち位置から、あなたはどう向き合うのかということをたえず問われ続けるということなんだ。だから、誰もが学び続ける存在である。

2021.9.11(土)

そういや、昨日、朝から仲間の連携プレーに助けられた。当事者であるぼく自身が諦めていた状況を、仲間たちが知恵を出し合って、自分の立ち位置まで変えて、フォロー、カバー、してくれた。大人の都合で子どもの流れを止めるまいとするために。本当に尊敬できるかっこいい人たち。ぼくもそうなりたい。

そんで、めっちゃ歩いた。その先に大切な“あの子”がいるから。かっこいい小学2年生(と1年生数名)と。

そして、歩くと目的から外れた偶然の出会いが訪れる。身の回りにある、人やもの、事がらに自ずと出会ってしまう。能動的に出会うこともあれば、受動的に出会わされることもある。歩くことは、出会いに行くこと。目的から逸れて、どんどん新たな目的が立ち上がってくる。結果Feel℃ Walkだねという話。

ーーーーー

最近、特に、考えるときはかくようにしている。かきながら考える。かかれたことから、考えが動き出す。書くし、描く。どんなメモ帳?ノート?がいいか模索中。それがまた楽しい。自分に合ったものを使ってみながら考えていく。

整理したり伝えたりすること、つまり、正確さやわかりやすさは二の次でよくて、むしろ、考えていることの質感をできる限り保ったままかけるといいので、無地が良さそうということはわかってきた。(今日は、たまたま目に留まったモレスキンの無地のメモ帳に手を出してしまった)

ーーーーー

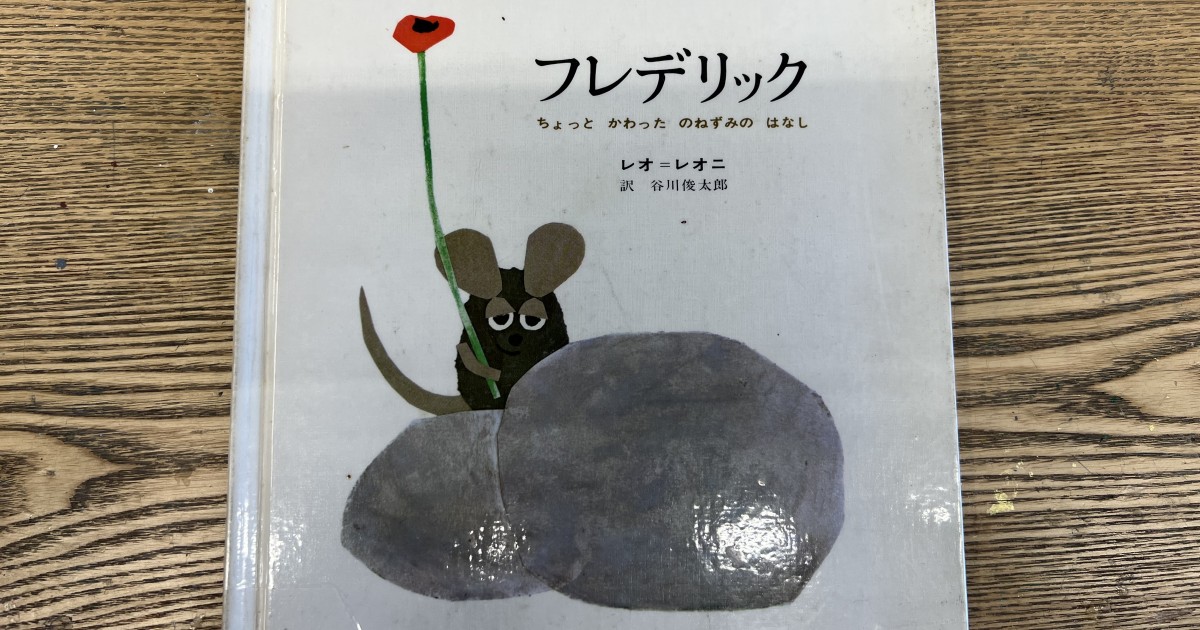

作家の時間。訳あって保育から離れ、この夏から再び実践することになったんだけど、やっぱり楽しいな。何よりぼくはこの実践が純粋に好きなんだー。そして、少し離れている間に、僕自身の書くことについての経験も知識も、また新たなものが積み重なっていたということも実感できて、より楽しい。

「絵日記」を書くところからはじまった作家の時間。まずは、作品が完成したらすぐに出版して、誰でも読めるように、ファンレターを贈れるようにしてみた。他の人の作品からどんどん刺激を受けていく。ぼくはというと、出版されたものはすべてPDFにして、コメントを添えて、保護者に共有する。

それは、どれだけ拙く見える文章にも、必ずその子らしさや良さがあらわれていて、さらには、必ず様々な技が使われているという前提を、保護者と共有していきたいから。

さらには、僕自身がその前提をもって子どもたちの文章から書くことについて学び続けていくんだということの覚悟の現れでもある。

まあ、無理せず、楽しくやれるようにやっていく。

珍しく実践について書いていこうという気持ちになりつつあるから、ニュースレター、再開するかな。

ーーーーー

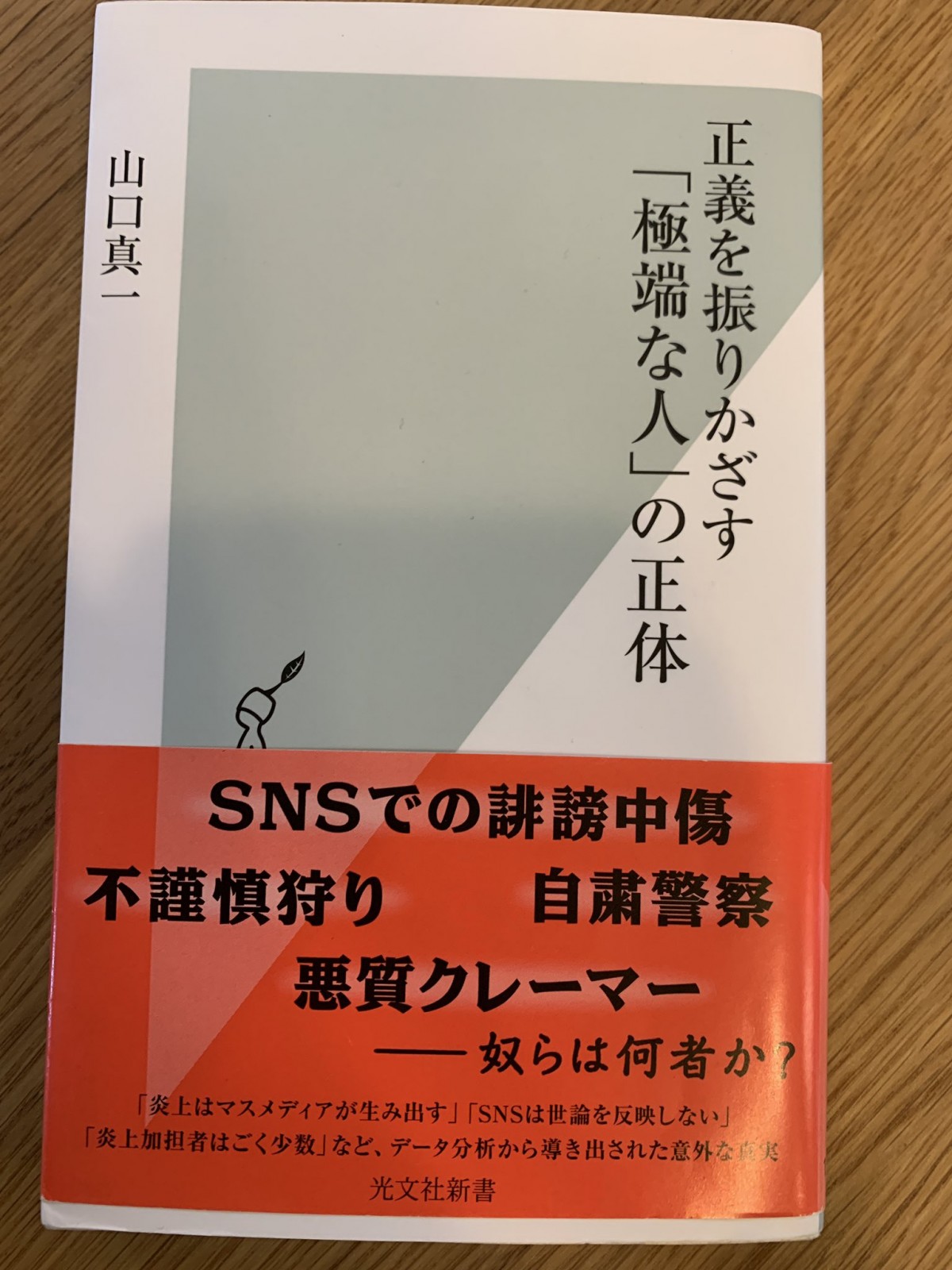

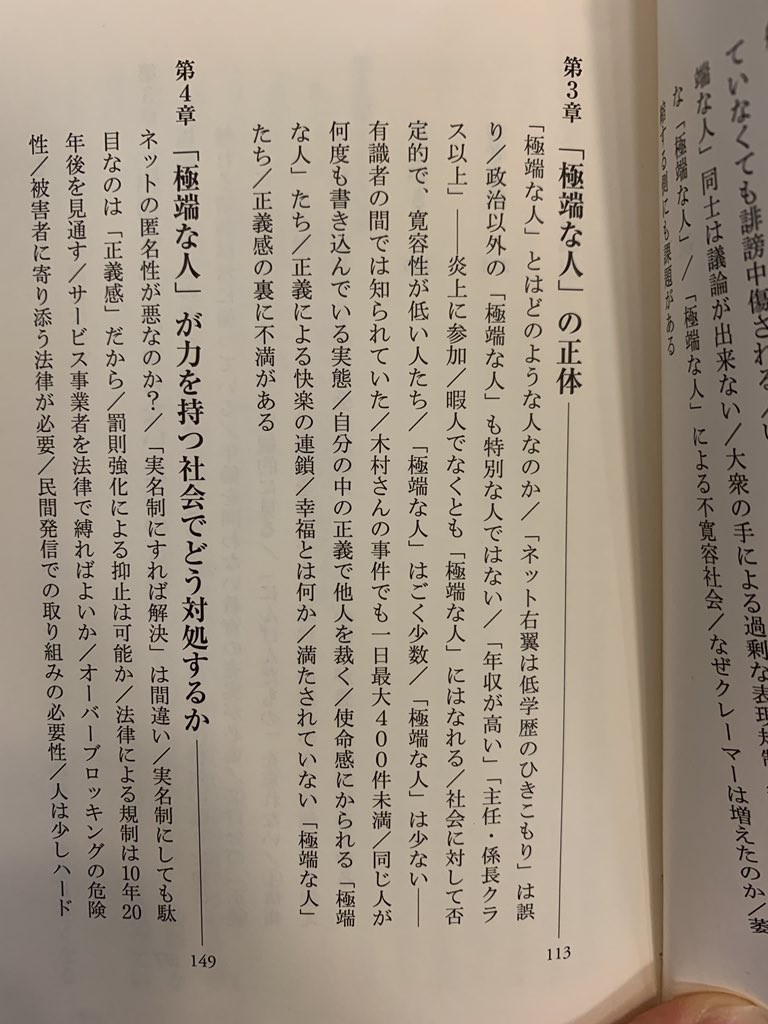

「社会に「極端な人」ばかりがあふれ、社会が不寛容になると、やがて社会の分断が引き起こされることが指摘されている。なぜならば「極端な人」同士では自分と異なる意見を受け入れることは非常に困難であり、議論や合意は難しいからだ。その結果…」

ーーーーー

「どんなに下手であろうと、音程がはずれていようと、「あなた」の目の前で「あなた」のために演奏してくれる音楽ーそんな音楽を最近聞きましたか?」

CULTIBASELabのまゆかさんのブリコラージュ型チームづくり の回が面白い。この田端さんも素敵。僕自身、まゆかさんの「野花をIKERU」のレッスンを受けてきているから、腹落ちすることも多い。そしてこれまでやってきた「Feel℃Walk」からアナロジーも見えてくる。

話題になっている、「野生」を取り戻すということ。「野」に出るFeel℃Walk、「野」の花を生かすIKERUも、どちらも「野」。「野」に生きる、「野」を生かす。そこにあるものを眺めて感じて、自ずと見えてくることから、生成し続けていく「ジェネレーター」そのものの話でもあった。

2021.9.18(土)

長期学生インターンの募集がはじまりました。ほぼ、一スタッフとして関わることになると思います。リンク先より、これまでのインターン生の声も読めます。よかったら身近な興味ありそうな人に紹介してみてください。

ーーーーー

今週も、余力を残さずちょっと周りに心配されるくらい全速力で走り切ったわけだけども、それはただがむしゃらにやっているわけではなくて、ある程度、戦略的でもある。いやでも厳密に言えば、戦略が先に来ているわけではなくて、衝動のままに動き出すなかで、戦略的にもやっていっている。今月は走る。

2021.9.19(日)

1ヶ月前。弟の結婚式があった。

余興を頼まれて、歌を贈った。

悩んで悩んで悩んだ結果、一から弟のために、2人のために、曲を書こうと決めた。

何度も何度も書いては消して書いては消してを繰り返し、盆休みのほとんどを費やして前日にやっと書き切った。

当日。2人へのお祝いの言葉、弟への思い、この曲を書く中で振り返ったこれまでのことを言葉にしようとすると、しようとするだけで、胸がいっぱいになって、涙が溢れてきた。

弟や家族の前で、はじめて言葉にできた。これまで心の片隅にそっと置いてあった思いをやっと届けることができた。

弟は泣いてた。2人は泣いてた。

だから、ぼくも泣いた。

歌は無茶苦茶だったけど、はじめて弟のため、2人のためだけに書いた曲を、こうやって届けられたことは、本当に幸せだったなと思う。

あんまりいい兄貴じゃなかったけど、この日はちょっとはいい兄貴になれたかな。

2人のためだけにって言ったけど、今思えば、ぼく自身のためにも書いたんだろうな。

こんな機会をくれてありがとう。

晃祐、花音、2人に幸あれ。

ーーーーーーーーーー

「ハッピーウエディング」

作詞作曲:とっくん

おめでとう ふたりが結ばれて 紡いでいくこれからの幸せ

咲き乱れる花 響く鐘の音 日の光を浴びて

愛し 愛され 愛し合うふたりの 間には

相変わらず 笑顔は絶えず どんな暗闇でも照らしていく そうやって暮らしていく

今日はおれからふたりへ 祝福の 言葉とメロディを 贈るよ

あんまり兄貴らしいこと できんかったから 今日はこうやってお祝いさせてくれ お祝いさせてくれ

ふたりが結ばれたこと知って ばあちゃんは泣いてた

家族親戚みんな喜んでた ああ 良かったな

おめでとう ふたりが結ばれて 紡いでいくこれからの幸せ

咲き乱れる花 響く鐘の音 日の光を浴びて

こんな時代になってしもうたけど

大丈夫きっと ふたりならどんな未来も 楽しめるはずやで

ぶつかって はなれて また交わって

その度に感情分かち合って ひとつになっていく

あの頃 まだ高校生だったお前 ちょっぴり 照れ臭そうに 連れてきた彼女

あれから いろいろあって そしてこうやって ふたりが結ばれて 本当によかったよ

ふたりで どんな花を咲かせて ふたりで どんな音を奏でて

ふたりで どんな光を放って ふたりで どんなことも祐(たす)け合って

ふたりだけじゃなく みんなもいて ふたりを 想う人たちがいて

ふたりの新しい日々が またはじまる今日に

おめでとう おめでとう ハッピーウェディング

おめでとう おめでとう ハッピーウエディング

おめでとう おめでとう ふたりに幸あれ

ーーーーー

力さんがジェネレーターのグループにシェアしてくれたこれが面白かった。

「目に入ったそのまま」を切り取る。良い悪いをジャッジしないからこそ、なんでもないことからジェネレート(生成)されることってあるなあ。中動態であることとか、スーパーフラットとか、そんなことも含めて。いや、良い悪い「を」、というより、良い悪い「で」、かな。

あと、途中誰かが言ってた「理解できないことが面白い」みたいなことも、ああ、そうだなあと。たぶん、「頭」だけじゃないんだな。使っているのは。身体全体、いや、身体の外側も含めて、丸ごとそのまま感じ取るということなのか。

力さんがよく言う「何となく」というのは、頭を使い過ぎないようにするためのスイッチなような気もする。岸さんは、「面白い」という言葉しか出てこないと言っていた。合う言葉がないって言ってたのも、たぶん、「頭」だけで受け取っていないからなんだろうな。

(ちなみに、うちにテレビが無くて、NHKオンデマンドにしばらく登録してみたんだけど、ぼくにオススメの番組とかあったら教えてほしいっす。)

ーーーーー

これはすごくおもしろかった。問いかけ、もう少し意識的にやっていきたいな。話を聴いているうちに動き出したいことが見えてきて、視聴しながら衝動が駆り立てられて、いろいろ閃いているところ。

2021.9.20(土)

昨夜の流れから、西田幾多郎の「絶対矛盾的自己同一」について調べていると、こんな記事が。西田哲学への興味が、、、「あいだ」は、8年前ほど前からずーっとぼくの自己探究のテーマとしてあること。「西田が「生命とは絶対矛盾的自己同一である」と言っているのは、相反する作用を同時に含むものが生命であるということ。つまり合成と分解、あるいは酸化と還元という逆方向の反応を絶え間なく繰り返しながら平衡状態を保っているという動的平衡の生命観とつながったわけです。」こういった生命観がたぶん、ぼくの中でいつしか育っていて、先生をはじめてから「矛盾」とか「葛藤」とか、そういうことの向き合い方を問うていくなかで、今、「木」とか「森」に意識が向いているのかも…(何となく手に取った「木々は歌う」を読みはじめてるけど、はやくも西田哲学に通ずるところが…)

おまけに、この記事の「解る」と「変わる」のところがおもしろい。「西田哲学も、自分のフレームの中で理解しようとするとわからないわけですね。なぜなら自分が変わっていないから。だから、「解る」と「変わる」が同時に起こらないと、本当にわかったことにはならないということだと思います。」「これは、ウイルスとの向き合い方にも分断という問題にも言えることですが、相手を理解しようとするだけでなく、それによって自分の認識や行動を変えなければ、本当の意味で解決はしないということです。そうした意味で、上原専禄の言葉は今日の社会においても重みを持っていると感じます。」これは刺さった。。。

ーーーーー

「西洋哲学の中核にある二元論は、生物学からみれば幻だ。(中略)木々という、自然界のつなぎ手の声に耳を傾けることは、すなわち、生命によりどころを与え、実態をもたらし、美をも提供している関係性の中に、いかに住まうかを学ぶことでもある。」

ーーーーー

今年度は「暮らし」を軸にした、生活体験ベースのスタートカリキュラムを試行している。わかったのは、ぼく自身の「暮らし」がそのままカリキュラムをつくることにもつながっていて、ぼく自身の「暮らし」が豊かになればなるほど、子どもたちの「暮らし」も豊かになっていくし、逆もまた然り(豊)。

2021.9.23(木)

理事で関わっている授業づくりネットワークの雑誌、次号は「個別最適な学び」。書評欄の初の試みで、書評チームをつくって読書会をするために、『窓際のトットちゃん』を読みました。「個別最適」をテーマに読んだのだけど、知らぬ間に、関わる子ども一人ひとりのことを思い浮かべながら振り返ったり思いついたりして読んでメモが止まらなかった。そして、「個別最適」ってつまりそういうことだよな、みたいなことを思うのでした。

(そして、今までこれっぽっちも思ったことなかったのに、小林校長の愛情と情熱受けて、いつか学校つくってみたいなーとほんのり)

ちなみに、ここで転校してきたばかりのトットちゃんが初めて「散歩」に出かけたときのエピソードが出てきます。これがまさにFeel℃ Walkそのもの。

「子どもたちにとって、自由で、お遊びの時間とみえる、この『散歩』が、じつは、貴重な、理科や、歴史や、生物の勉強になっているのだ、とあうことを、子どもたちは気がついていなかった。」

歩く中で「見つかっちゃった」発見の呟き、思いつきのかけ合い(縁起の学び)から、理科や、歴史や、生物が「わかっちゃう」ということ(因果の学び)、そういうことをトモエ学園ではすでに学校の中で行われていたんですね。

そして改めて、この「窓ぎわ」という言葉もなんだか引っかかるのでした。

トットちゃん読んでから、ちょっと気になって、小林宗作先生のこと、リトミックのことを調べていると、こたえのない学校のさとさんの記事にたどり着いた。すごく興味深い。あとで読み直そう。

2021.9.25(土)

当たり前のように、毎日欠かさず、その日の子どものエピソード記録を保護者向けにA4で3,4枚分程度書いているわけだけれども、、、ふと休みの日に我に返って、そんな自分を褒めてあげたくなった。笑(当たり前のようにしていると特に褒められることもないので)

ちなみにこれは、僕自身の振り返りにもなるし、文章を書くトレーニングにもなるし、次の日の準備にもなるし、子どものアセスメントにもなるし、思い出の記録にもなる。あとは、これをもとにスタッフ間で交流したいんだけど、そこまで手が回らず…。つまり、記録を書く30分〜1時間は一石何鳥にもなる。

公立の学級担任時代は、学級通信を毎日書くタイプの人間だったけど、このあたりの感覚は、この時に手にしてきたことで、やはり、今日もあの日の続きなんだな、と思う。明らかに質感(あくまでも質“感”)は変わっているけど。

2021.10.2(土)

なんかさ、もっとゆっくりでいいのになーっていろいろと思う。ゆっくりっていうのは、なにも、ゆっくりになることそのものがいいというよりは、だいたいのことがはやすぎるから、自然なはやさを取り戻そうよということをいいたい。無理矢理思い通りにしようとすると、たいてい、はやすぎるんだよな。

2021.10.3(日)

【最近読んだ「きみの体は何者か」の本のことと、僕の体のこと】

まーぼーと共に主催している「対話に生きるゼミ」も次回で4回目。前回は、「話すとは、どういうことか」というテーマでワーク&レクチャーがたっぷり4時間あったのですが、次回の「対話グループ」に向けて、案内文を書き始めると、前置きがつい長くなってしまって。

最近読んだ「きみの体は何者か」の本のことと、僕の体のこと。ずっと胸の中にしまっていたものがはじめて言葉にして外に出てきちゃった。今も、「難発」の症状とは付き合っていますが、だいぶ、うまく付き合えるようになったんじゃないかな。

一病息災。体のことが気になるのは、こういう体だからということもあるんだろうな。

何となく、こちらでも分かち合いたくなったので、シェアします。

ーーーーー

先日、ちくまQブックスシリーズの「きみの体は何者か」を読みました(10代向けなのでサクッと読めます)。伊藤亜紗さんの本は数冊読んだことあったのですが、ご本人が吃音だということの実体験を交えた話を読んだのは初めてでした。もともとは、最近ずっと「からだ」に関心が高まっているのと、伊藤亜紗さんが好きなので、手にとってみたのですが、予想外に、僕自身の具体的な経験からくる共感できることだらけで、感動の嵐だったのです。

というのも、実は、僕もいちばん古い記憶で小学生の頃から吃音の症状がありました(悩み苦しんで付き合ってきた症状は、吃音だと言うことは大人になってから知りました)。国語の授業で一人ずつ音読をするとき、学芸会で自分のセリフを言うとき、いつも一言目の音が頭に浮かんでいるのに口から思うように出てこないという、そんな緊張感と不安感を抱えながら、時には体でリズムを取ってみたり、一言目の前に小さく別な音を発してみたり、自分なりの試行錯誤を経て乗り越えてきたのです。

この本を通して、吃音には「難発(言葉が頭に浮かんでいても口から出せない)」と「連発(はじめの音を繰り返す。いわゆる「どもる」)」があるということをはじめて知り、僕は、今になって、これは「難発」だったんだということがわかりました。

「孤独は、生きていく上で絶対に必要なものだ。」(p57)

「孤独は、自分が何者か教えてくれる。」(p57)

「そういう意味では、難発は、言葉が出ない症状なのではなくて、言葉を熟成させる症状であるのかもしれない。」(p58)

そうか。僕は小さい頃から、「難発」のおかげで、「孤独」になれた。「孤独」と付き合い、「孤独」と向き合い続け、「孤独」の中で、自分は何者なのかということをつくってきた。さらには、その中で「言葉」というものを大切に大切に扱って来られた。そういうことだったのか。と思うと同時に、文中の伊藤さんの言葉に、ものすごく励まされ、さらには、「難発」の症状は、今の僕の強みをつくっているんだとまで思えたのです。

「この本は、きみがきみの体を好きになるための本だ。」

ここまで本当に孤独だったなあと思う人生だけど、でも、むしろちゃんと孤独でいられたからこそ、自分の人生、自分の「からだ」が好きになれそうな気がします。

「「思い通りにならないこと」は、きみが思うよりもずっとおもしろいこと。(中略)なぜなら、「思い通りにならないこと」は、「思いがけないこと」でもあるのだから。」(p13)

「これに対して、思い通りにならないことは冒険だ。思い通りにならないとは、きみを想定外のところへ連れ出す。つらいこともあるけど、それこそが問いだ。この偶然与えられてしまった体をどう生きるか。」(p15)

「思いがけないこと」を面白がること。これは市川さん井庭さんが提唱する「ジェネレーター(生成する人)」という新しい在り方のマインドとも繋がる。「からだ」に関心が高まっているのは、やはり、この「思いがけないこと」が僕を想定外のところへ連れ出してくれるということの期待があるからでもあるんだろうな。ほんと面白いのです。

最後に、「話す」に戻ってくると、「話す」に近い、「しゃべる」ということについてもこう書かれています。

「「しゃべる」はナマモノだ。だから「思ってもいないこと」がたくさん起こる。」(p23)

次回、第4回の対話グループでも、みなさんの「からだ」を通して、「思ってもいないこと」がたくさん起こること、そこから何か新しい気づきが生まれてくること、楽しみにしています。

すでに登録済みの方は こちら