2022.4.16(土)中込リフレクション〜原点回起〜

2022.4.16(土)中込リフレクション〜原点回起〜

春と夏と秋と冬と。ときとところをおなじにしてくりかえして生活したことでした。が、くりかえしは単なるくりかえしではありません。そのたびごとに新しいものを生きたのであります。

「くりかえし」は「おなじではない」。そのたびに「新しいもの」を生きる。淀川茂重の言葉に習い、2020年12月に歩いた「旧中込学校」のある中込を、その時のメンバーと新メンバーも加え、おなじところから歩きはじめることに。中込Walkであり、中込リフレクションのはじまり。

「あれ?駅の看板、こんな感じだっけ?空と看板、いい感じだねー!」

はじまりは同じく中込駅。でも、気づくことはちょっとちがう。

「原点回起!そうなんだよなー。原点なんだよね。しかも“帰”じゃなくて“起”。いいね、これ。」

昨夜、ジェネレーターは「原点」を大事にする人なんだよなー。なんてことを語った矢先。流れの中で立ち上がっていたアンテナがすかさずキャッチする。言葉が引っかかる。中込という「原点」に戻り、あてもなく歩き「回」ることで、新しいことが「起」こる。そんなはじまりを予感する。

「わあ!さくらだ!満開じゃん!」「あれ?なんかぎゅーって集まってる!」「敷き詰めだ!」「ここは渦ができてる!」「周辺に渦が起こるんだなー」

誰かの声に注目が集まる。

「え!なんか影がおかしくないか?」

よくよく見てみると、花びらと影のかたちがなにやらおかしい。なんか輪郭が光っていてもこもこしている。光の屈折?仮説をブツブツ呟きながらいろいろやってみる。

「見て!指がちぎれたー!!!」

指を突っ込んだら指がおかしなことに。浅いところはどうだろう?地面の凸凹具合がちがうところではどうだろう?たんぽぽや枯葉のような別なものを浮かべてみても同じことが起こる。そんなこんなで数十分。

飲み屋街をフラフラと歩きながら、おかしな看板を見つけては、夜の中込の商店街を妄想しながらあてもなく歩いていく。

駅の商店街を抜け、広がるのは、広々とした千曲川と山々の美しい風景。こういう風景を目に、身体に取り入れることは、健全な生命活動のためにも必要なこと何だろうな。人間社会のドロドロした空気を味わったあとで、より解放されていく。心身ともに。

映画の撮影なんかもはじまっちゃって。そうだ。僕たちはいつだって物語を生きている。カメラを持てば、レンズの向こうには幾多の物語が隠れているんだ。

桜並木。こちらのさくら、ぎゅっと密集して、なかなかの強風にも散ることはない。集まることで耐えているんだ。一枚一枚は薄い花びらでも、集まればそう簡単には散らない。たくましいな。

そしてようやくお目当の旧中込学校に到着。もはや帰ってきた安心感さえ。

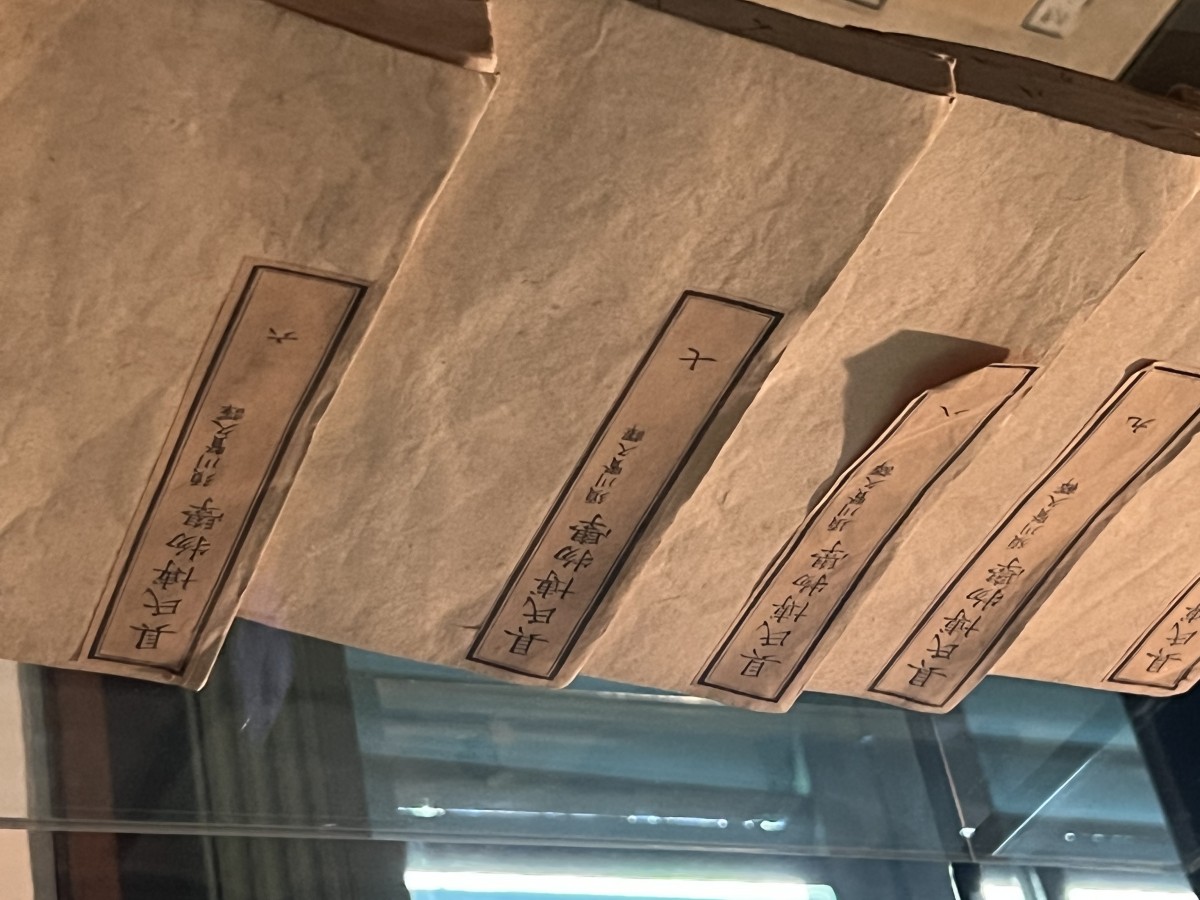

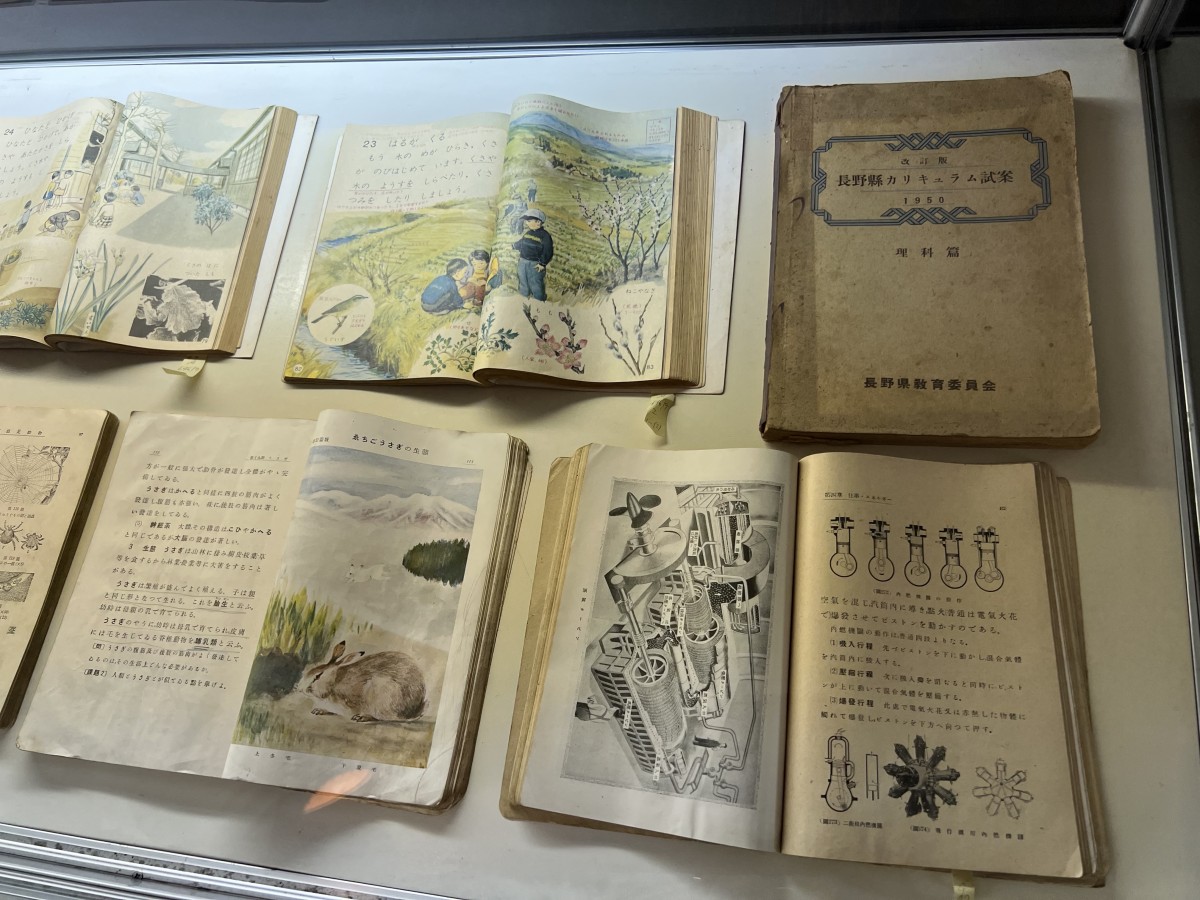

この前はそんなに気にならなかった「博物学」の教科書。何よりこれが一番気になって仕方がない。これ、きっと「ジェネレーター」の教科書に違いないはず。よし、次回はいよいよこちらの本を見せてもらいにこよう。次の予定がここで決まる。(後日Wikipediaで調べてみると、博物学とは、Natural history、つまり、自然に存在するものについて研究する学問だという。さらには、自然物についての収集および分類の学問。つまり、ひたすら雑をアーカイブしていく学問。まさにジェネ学だ。)

あとは、相変わらずサイエンスの教科書の豊富さが目に付く。「長野県カリキュラム試案」。うーん、気になる気になる。長野県という地の地域産業と学校。西洋からの学問輸入。その中で、どんなカリキュラムが試案されたのか。これもいよいよ次回読めたらうれしい。

そんなこんなで10時過ぎからはじまった中込リフレクション。今回はよりゆっくりじっくりな速度で歩いたこともあり、あっという間に12時を大きく回っていたのでお昼に向かう。振り向いた時に、一階と二階で微妙に高さがちがうことに気づく。ブロックを数えると、10個と11個。やっぱり!この美しさは、こういう微妙な違いによって表現されていたんだな。市川大治郎はアメリカに行ったに違いないだろう、なんて話。

お昼もゆったり。予定していた資料館はまた今度。ということで中込駅に戻っていく。「市川、小林、市川、小林、小林・・・」市川さん小林さんが交互に連なる家々の道を歩きながら、ふらふらしていると「節夫文庫」という看板が目に飛び込んでくる。これは気になるなあ。

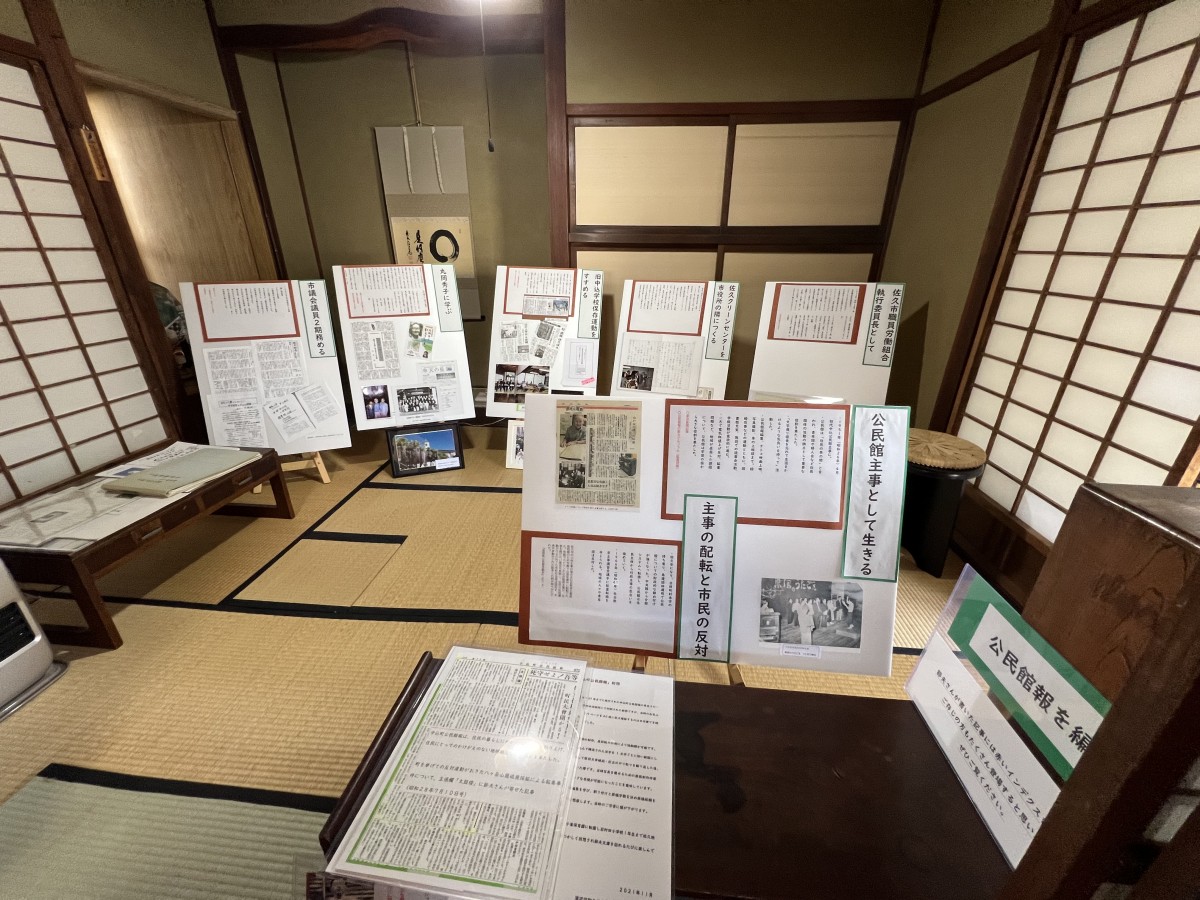

矢印の方向にいくと民家へといざなわれ、戸をがらがらと開ける。すると白髪のおじいさんが開口一番「どうぞお座りください」と。僕たちは言われるがままにちょうど5席ある椅子に座って、話を聞く。農民運動家として巷では有名らしい小林節夫にゆかりのある人たちの展示会をしているそう。現在は、市民のために社会運動に尽力してきた小林浜次郎展。なんとその一つにさっきまで見てきた旧中込学校の保存運動の呼びかけ人として活躍したと。

隙間時間に写真に撮っておいた美しい風景を見ながら水彩画を書き続けてきた芸術家でもあった浜次郎。この佐久の地を愛するまなざしを感じる絵があちこちに飾られていた。ここでもやっぱり、写真をとってそれを見ながら描くんだな。ふむ。

公民館主事として生きてきた浜次郎は、公民館でのコンサートまで企画。本当に多岐にわたって、雑多に、愚直に、活動されてきたことが本当によくわかる。何だか勇気をもらった。

あーだこーだ行っていると、身内のかたが帰ってこられ、そこでまたいろいろ話が盛り上がっちゃう。「まあ!若い人たちがたくさん!」「ちょうど先週から再開したところだったんです!」と興奮気味に、さらにいろんなこと教えてくださって、僕らもジェネレートされる始末・・・。「いやー、これも縁ですねー」とおじいさん。縁がジェネレートしてしまった出来事でした。これを縁起というのか。そうか、「原点回起」というのは、「原点」に戻って、歩き「回」ると、縁「起」を呼び起こす。そういうことなのか。

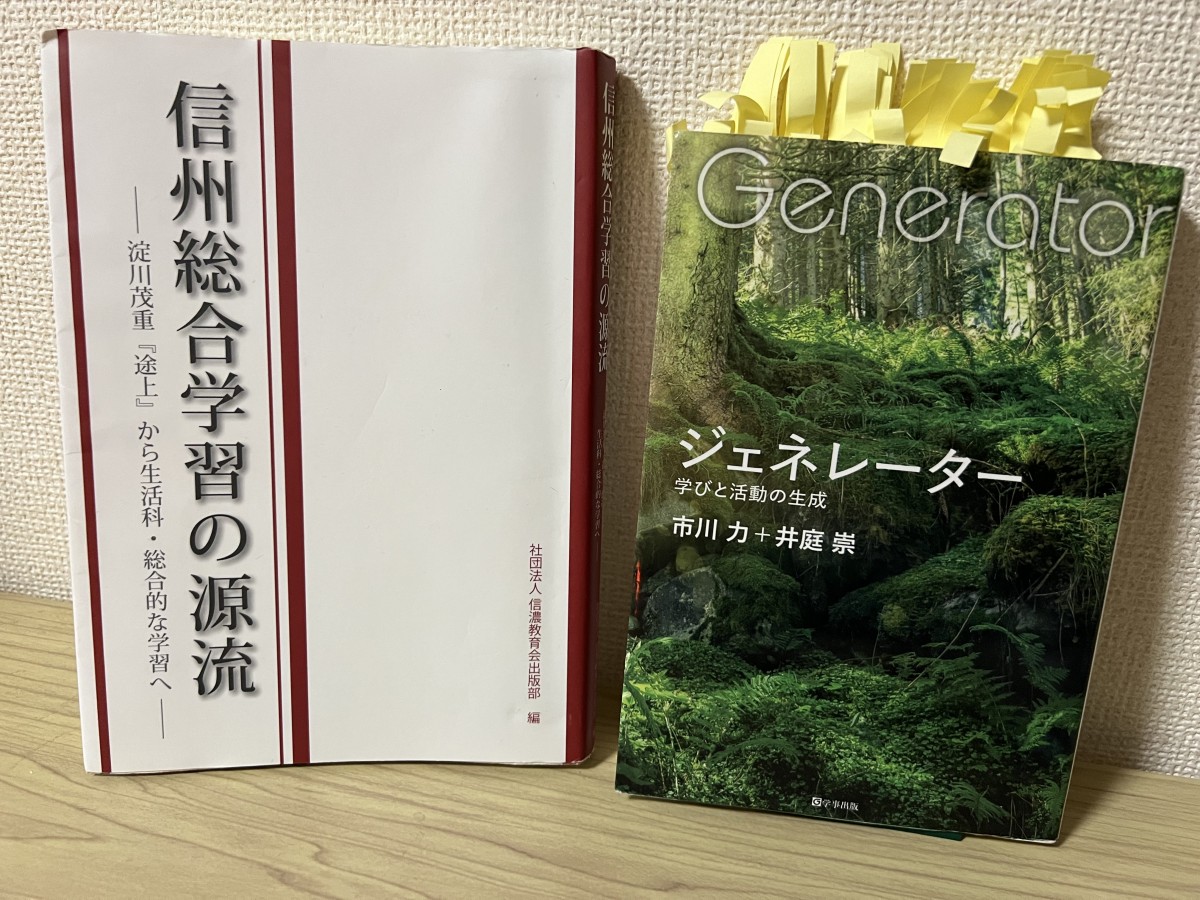

最後は、いつものパターンで、カフェでゆっくりお茶する。一日の膨大な発見の反芻会がはじまっていく。そしておもむろに『信州総合学習の源流ー淀川茂重『途上』から生活科・総合的な学習へー』を取り出し、読みたくなって読み始める。淀川茂重になりきって、あーでもない、こーでもないと思いつきを思いつくままに仮説のままで語り合う。りきさんのお父さんが遺した「綜合」と「博物学」という言葉。ああ、まだまだジェネレートの連鎖が止まらない。

今日の記録は、ここまで。最後は、淀川茂重の言葉を借りて閉じることにしようと思う。

ことばに限らず、諸々の表現は、確かに子どもにとって、体験の中に生きた自分を味わい、その意味を見出したり、新たな活動の機縁となったりする。だから、「表現」は、それ自体を目的とすることもあるが、大切なことは、それによって、いまある活動(生活)が、よりよいものとして更新される、いわばスプリング・ボードでなければ、子どもの生きがいとはならないであろう。『信州総合学習の源流ー淀川茂重『途上』から生活科・総合的な学習へー』p216

僕らはまだまだ、「途上」だ。生活の場として「郊外」に出て「表現」し更新し続けていく。

すでに登録済みの方は こちら